本篇文章7612字,读完约19分钟

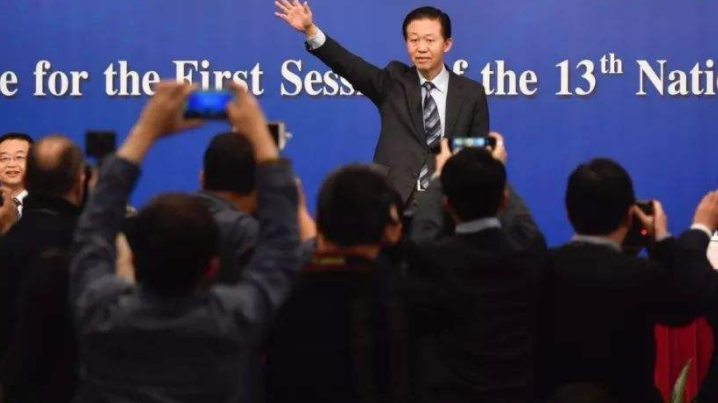

世界上只有极少数人关心现在在南京这个城市里居住着多少日本人。 兔泽和广就是其中之一。

据南京市政府外事办公室提供的统计数据,在南京定居的日本人有500人左右。 从任何一个角度来看,这都是一个非常小的数字。 日本长期排在这个城市外资来源地的前五位。 南京是中国的六朝古都,在拥有800万以上常住人口的300公里以外的上海,有近5万日本人。

南京这个极小的数字还在变动,就像温度计的读数一样。 经济和政治气候每发生一点变化,数字就会立刻做出敏锐的反应。

过去80年中,“南京”和“日本”出现时,一般是不愉快的象征,代表着悲惨的悲剧一年,是中国侵华日军南京大屠杀80周年。

对大部分南京人来说,“日本人”的形象相距甚远,在实际生活中并不常见。 在信息媒体、历史教科书、电视剧、南京大屠杀遇难者纪念馆经常听到。

实际上,很难找到在南京的日本人。 离南京大屠杀遇难同胞纪念馆5.3公里远有居民区。 从南京市中心的新街口向西,走18分钟,走1700多步,就可以进入他们的世界。

这是石鼓路附近的一条小街,分布着各种日本料理店。 霓虹灯上映照着各种颜色的“昭和体”、“勘亭流体”的复制品,日语招牌如旗。 在南京,在口碑网站上注册的日本料理店只有1家,为759家,但真正由日本人开设的只有1位数。 没有人比兔泽和广更熟悉。

他是南京日本人协会的会长,日本料理店的老板。 在南京生活了24年的他,说着地道的“南京普通话”,被他的中国朋友嘲笑为“假南京人”。

约500名日本人住在人口超过800万的南京。 很多时候,他们是大海的水滴,看不见。 他们是白纸上的一些隐形墨水,在特定的时刻,有时会非常显眼。

兔泽和广经历了那样的时刻。 年,日本政府掀起了尖阁群岛的“国有化”。 许多中国机构和企业突然拒绝与他往来,位于南京的三家企业因开展业务困难而关门。 但是,他没有带回家。 很快就开始了新的企业。 他不打算离开南京。

每年12月13日,他都确切知道自己不是南京人。 这一天,他用自己的方法“消失”——“不在家睡觉,就不去外面出差”,尽量不露面。 80年前的这一天,日军攻入南京,开始屠城40多天。 从2004年开始,这一天就被明确为“南京大屠杀遇难者国家公祭日”。

“你的孙媳妇是日本人可以吗?”

年12月13日,9点58分,石川果林在教室里批改大学日语系学生的试卷。 纸变成了“小山堆”。 两分钟后,响起了刺耳的长音。

她距离收容这座城市悲惨记忆的纪念馆有14公里。 南京大屠杀遇难同胞纪念馆位于三角洲地带,形状像屠刀的刀尖,指的是莫愁湖景区,指的是80年前的浩劫,如无声的长歌。

听了长鸣后批改完卷子的石川果林首先吓了一跳,但很快脑子里就一片空白空。 她意识到这一天是节日。

她首先想到的是自己的孩子。 以前每次到了这一天,小声地,耳朵卷曲的脸色有点苍白的母亲,给学校打电话,考虑和孩子们一起在家。

但是,她马上恢复了精神,安慰自己说:“结果什么也没发生。” 60秒长音过去,上课铃又响了。

石川果林在南京住了17年。 她有三个孩子,两个加入了中国国籍,另一个因为“超生”而加入了日本国籍。

这几年,她越来越感到孤独,和她一样嫁到中国的日本女性,也有因为婆媳关系离婚的。 也有为了孩子的教育而回到日本的人。 她只有两三个熟人。

“‘南京人不喜欢日本人’是很多日本人持有的想法。 所以很少带孩子带妻子。 越来越多的日本人喜欢在上海、苏州和无锡工作。 ”。 她向中国青年报中青在线记者进行了说明。

2000年,石川果林第一次到南京时,以为三年后就可以回家了。

也就是这一年,日本的《新历史教科书编纂会》向文部省提交了两份掩盖日本大量战争罪行的教科书原稿。 同年,中国国务院总理朱镕基在日本东京广播企业工作室与日本人进行了对话。 朱镕基说:“谁都不应忘记历史,忘记历史就是背叛。 应该正视历史,也应该面向未来。 吸取历史教训,不犯罪。 ”

但是,那时的石川果林无暇关注中日关系。 她小时候学的南京大屠杀只是教科书里不太显眼的小字。

她当时的问题实际上很紧迫:当一名教外国人日语的老师,应该去哪个国家教一段时间日语,找更好的工作?

在日本学习日语的中国人不少。 起初,她打算去沈阳。 我突然没去日语学校了。 她陷入不自然:行李打包完毕,房子也被退了,签证也办好了。

当有人问她“要不要来南京”时,她不假思索地答应了。 是这个选择打乱了她的计划。

在教师大学里,她认识了建筑系的南京当地男教师,并且相爱着。 她的回国期又延长了。 直到她告诉我她想在南京结婚,不想回日本。

但是,父母冷酷地说:“不回来就没有你的女儿。” 从那以后,就没有给女儿打过电话,也拒绝去南京看她。

男方家同样不同意,很多亲戚“咕噜咕噜”地过来,把她丈夫的思想工作分开,警告说:“日本人可以做朋友,也可以做夫妻。”

这对跨国恋人和两个家庭很僵硬。

有一天,石川果林去看丈夫的奶奶。 奶奶是在1937年南京大屠杀中逃脱的南京人。 上了年纪,听力变差,蜷缩在长椅上。 石川果林对奶奶说:“奶奶,孙媳妇是日本人可以吗? ”。

石川果林向记者解释说:“如果祖母难受,我本打算放弃,但最终她看到了日本人所做的事,而且中国人如此珍惜家庭。”

但是,老奶奶毫不犹豫地回答说:“没关系,没关系。”

“小日本”和“日本人”

在兔泽和广居住在南京的这些年月里,在日本公司技术人员的诉讼很大的时候,南京的日本人就达到过800人。 年中日关系紧张时,只剩下300多人。 但是,近年来又恢复到了500人。 其中一半是日资企业的员工,剩下的是留学生和教师们。

年初,台湾富豪郭台铭的鸿海集团以7000亿日元收购了夏普。 兔泽和广很快发现,他认识的夏普南京企业日资企业的员工纷纷离开。

第一次去南京的时候,兔泽和广来看病,所以不打算长期住下去。 20岁的时候,得了异位性皮炎,全身长了白色的小水泡,缠上绷带,变成了“木乃伊”。 中医被他认为是最后的希望。 他去云南、西藏、内蒙古等地求医,尝试了大部分做法。

24年后,虽然病没有痊愈,但是兔泽和广没有离开南京的打算,反而成为了很多日本人在南京的“向导”。

他骑自行车带你去鼓楼附近的山西路。 一只手拿着摇晃的方向盘,另一只手指着路边的小吃店。 日语中夹杂着“小鱼锅贴”、“狮子头”、“米线”、“包子”等中文。

他喜欢带日本朋友去7平方米、开了13年的贵州米粉店。 老板说“来了哦”,他回答“你好”,再点两杯猪肝米粉,从旁边的店里买了锅贴,蘸着米粉吃。

他对日本朋友说,不知道山西路的小吃店换了多少次。 这家贵州米粉店和以前一样,还是他来南京时的味道。

很多日本人想知道南京这个城市的味道。 他们选择了从那个有名的纪念馆里体验。

很多日本人会飞1300公里以上,找到兔子的泽和广后,带你参观南京大屠杀遇难者纪念馆。

“那里是日本人好奇的地方,我想看看中国人怎么诉说那段历史”他说。他认为另一个朋友“害怕”南京的地方。

在过去的十年里,兔泽和广每年都和人一起去参观好几次。 离开时,他习性地在馆内“和平女神”的雕像前,为大家留下照片。

长期以来,在纪念馆接待的外国参观者中,日本人居首位。

日本的民间组织中,也有连续31年参拜纪念馆的。 他们大多是六七十岁的白发老人,很多人经历了战争。 他们一开始是“哥哥”带着“弟弟”。 之后“哥哥”去世,“哥哥”变成了“哥哥”。

在南京大屠杀遇难同胞纪念馆秘书芦鹏的印象中,被纪念馆迎接的日本人中,“五六十岁都是‘年轻人’,大部分都是七八十岁”。

相比之下,国内参观者的平均年龄要小得多。 年,南京大屠杀遇难同胞纪念馆对5500名参观者进行了调查:国内参观者平均年龄28岁,30岁以下占71%,其中73%为大学以上学历。

有一次,有点日本老漫画家来南京参加纪念活动。 他们告诉纪念馆工作人员,自己的身体“缠着绷带”,说既然来到南京,“做好准备,接受南京人扔石头”。 当然,整个活动没有扔石头。

在南京住了11年的日语外教告诉记者,对中国和日本的年轻人来说,历史和战争就像狭窄的小河。 也可以隔着川进行交流。 "但是,如果用力下水,只能弄湿大家. "

24岁的日本留学生野尻仁通,是一个想在河边与对岸搭话的人。 他从来没有和任何中国朋友谈过任何政治和历史,他说:“敏感的部分不要随便讨论。”

大三那年,他去了南京大屠杀遇难者纪念馆。 印象最深的是纪念馆的黑色大理石外墙上用中、英、日三国语言写的《遇难者30万》。

“3只个体和30万人一样需要纪念”他说:“今后为什么不发生这样的事件呢?”

距离纪念馆7公里——1912年在酒吧街区,野尻仁通担任日本料理店的店长。 这个街区的名字来源于民国元年——1912年。 南京是首都,这个街区紧挨着南京国民政府的“总统府”。

南京、野尻仁通几乎不和日本人玩。 店里的客人大部分都是中国人。 在酒后,他认识了医院院长、大学生、企业广告商、厨师等各种各样的中国朋友。

他的女朋友也是教日语时认识的中国人。 她宁愿为了他放弃北京一家公司的管理工作,来南京当服务员。 两个人在同一个老板的饭馆工作。

他已经在考虑“如果她想结婚的话,我们就结婚”。

野尻仁通尽量不让自己踏入历史的“小川”,但水花总是有弄湿双脚的时候。

年9月10日下午,日本政府召开会议,决定“购买”钓鱼岛及其附属岛,实行所谓“国有化”。 之后,中国出现了不同规模的东西。 9月15日,南京的迈皋桥附近也出现了示威队伍。

第二天,野尻仁通工作的日本料理店门口贴着白纸,上面用毛笔写着“钓鱼岛是日本的”。 有人报警,惹怒了警察。 他和业主只能反复解释说:“是不是贴上这个在自己家门口自己找麻烦。” 幸好误会总算解决了。

在野尻仁通经常光顾的中国拉面店,悬挂在高处的电视经常播放超出他理解的“抗日神剧”。 环顾四周,大家嚼着面条,斜着眼睛,发现“认真地看着”。

野尻仁通不喜欢“抗日神剧”。 他展示中国人和日本人互相残杀的这部电视剧“不知道是什么意思”。 但是我知道日本也有很多关于二战主题素材的战争剧,但是日军的对手一般都是美国。

哪部电视剧播出的时候,他有时会听到拉面店的店员小声议论他,后面叫他“小日本”。 他说:“为什么他们不明白‘小日本’和‘日本人’是两个不同的词呢? ”有点费解。

有一次,在他回家的路上,附近突然传来了“小日本”的声音。 他瞬间发呆,本能地停下来,但后面有两个中国男孩。 他们吵闹着,后面的少年在重复着那个“小日本”。 两个人从他身边跑过。

在中国,他并不积极看日本媒体的信息,但每次打开中国的信息客户端,都可以“在3分钟内”看到日本的相关信息。

他发现,在两个国家的媒体中,中国和日本呈现不同的形态:在日本,中国人经常以打人、倒垃圾、不重视公共秩序的形象出现。 在中国,媒体讨论的基本上是日本政治、历史、经济上的宏观话题。

有一次,他瞥了一眼关于日本的信息。 下面的读者说“不欢迎小日本”、“小日本,随便打”、“我爸爸对我说,看到日本人就杀”。

“我觉得他爸爸在教学方法上有问题。 我爸爸总是对我说,只有挨打才能还手。 ”。 他认真地对记者说。

年12月13日晚,野尻仁通擅自进入1912街区的酒吧。 一个中国男人走在前面,用英语说:“hi,where are you from (你好,你来自哪里)? ”。 野尻仁通毫不犹豫地说:“我来自日本。”

男子干脆地回答说:“欢迎来到南京。”

但是,有时他会伪装自己。 年12月13日,他坐出租车去车站接朋友。 司机师傅一听他的口音,本能地问:“你是哪里人? ”。 他回答说:“我是韩国的。” 他故意把“是”字弄得稀里糊涂。

他说自己不想说话,不想解释。

包袱皮儿棉

南京大屠杀遇难者纪念馆办公楼的会议室里,有一幅用印象派方法制作的紫色和平草的画。

张建军馆长指着这幅画对记者说,这是在离这幅画不到200米的地方埋葬南京大屠杀遇难者的“万人坑”。

“看到和平的时候必须想到过去,”他说

这位现职的“30万遇难同胞守灵人”将历史问题比作中日两国民众背负的重担。 “因为这个包袱平时没有重量感,装满了棉花,但是真的想要水的时候,这个包袱就会越来越重。”

张建军的书里有空信封。 封面上没有签名也没有信。

退休的日本村冈崇光教授在参观纪念馆后亲手交给了他。 里面有他被邀请在南京大学举办讲座时的学费,捐赠给了纪念馆。

村冈崇光在后来写给纪念馆的信中说:“不能接受来自被同胞伤害的地方的反馈。 哪怕一日元也不给我。”

那是他第二次参观纪念馆。 潮水般的参观者随着其历史“随大流”,近80岁的村冈崇光在看到与自己年龄相仿或稍长的中国参观者时,“不敢面对他们正视”。

南京利济巷慰安所旧址陈列馆的出口前,有一尊年老受害者的雕像,眼睛不停地流泪,证明“请为她擦去眼泪”。 村冈崇光静静地站在她面前几分钟,拿着手帕轻轻地擦了擦雕像的脸。

他在信中说:“对我来说,南京有特别的意义。 曾任航空参谋陆军佐的先父村冈良江于1938年上半年被任命驻扎南京。 ”。

前辈赎罪的日本人还有很多。 多年前,纪念馆里有一位为父亲而来的日本志愿者。

她经常坐在讲解员办公室的角落里,在台灯下安静地写字。 厚厚的记事本上,全是挂在纪念馆墙上的说明语的日语翻译。

她身材瘦小,眼眉呈下弦月形,整齐的短发被塑造成灰色石膏。 脖子上总是挂着“国际志愿者服务证”,小挎包上戴着记事本。

她视力不好,看说明语时,需要尽量半身前倾,把脸贴在面板上。 哪个解说词需要说明两个小时,她从各个面板上一个一个地抄下来。 重组自己的语言。 面板上的日语大多是中国人翻译的,她想用更地道的日语讲这些故事。

这位60多岁的老人是黑田薰,来自大阪,在纪念馆附近的酒店租了一间小房间,平时就在纪念馆为日本参观者提供讲解服务。

周一休馆,她去了南京的不同角落,寻找了拉贝故居、北极阁遇难同胞纪念碑等二战遗迹。 她不擅长中文,但遇到总是带路的中国人,有人送她胸花作为礼物。

离开后,她在给纪念馆的信中写道:“我做的可能还不够,但即使是微薄的力量,我也要抱着对南京的爱,在日本大声号召,继续继承历史。”

她的父亲也曾经是侵略中国的日本军队。

这几年,参观纪念馆的日本人很难统计。 他们的出现常常很安静,不和任何人打招呼,也不和任何人说话。 他们中差不多达成了“绝对不会说日语”的共识。

他们只是默默地看着,默默地离开。

只有在日本生活多年的员工,才能从他们的发型和服装中,找到一点线索,相互全心全意地宣告。

对纪念馆秘书来说,带日本友好人士去纪念馆不是一件轻松的工作。 放眼六路,必须倾听。 难题不是语言,而是周围参观者的眼球。

一旦发现长期逗留、有所注意,秘书经常上前问候,告诉他们这些日本人“正视历史”。

但是,也有人抑制不住感情,留下“日本人应该好好看看”。 但除此之外,并没有发生越来越多的故事。

张建军馆长一直在考虑一个问题。 至今为止,我们应该用什么样的方法记住那个历史呢? “1937年南京大屠杀80年过去了,三代人过去了,重新回顾的时候到了。”

他几乎每天都从这个纪念馆走过去。 尽管如此,他甚至自己都说“心中有时会发生动荡”。

“现在的大屠杀纪念馆的主要部分建于2007年,当时强调的主题是人类的‘大灾难’。 十年后,纪念馆的主题可能从“灾荒”变成了“记忆”。 “祸”有感情,罪本身就会引起感情。 但是,记忆是冷静的回顾和反省,爱国不再是头脑发热的方法,而是团结和自强。 ”。

他说,任何战争的受害者,如曾经的慰安妇,都是因为国家贫穷,为了国家而痛苦。 “我铭记着尊重、帮助、补偿因为国家软弱而‘辛苦’‘辛苦’‘丧命’的人”

在他看来,“砸日本车”、“抵制日货”、“网上骂日本人”都不是铭记历史的方法。 “我真的记得我们比别人活得好,比别人有素养,在各自的行业都取得了比别人好的成绩。 ”

张建军说这些话的时候,语气沉重而缓慢。

我游过了那个水域

每次新生入学,石川果林都会向他们提问。 为什么要学习日语?

以前的学生,父母让我们学习,可以说很容易就业。 现在的学生很多都喜欢动漫,想听。

问这个问题的不仅仅是她。 但是在她看来,意图不同:“我的出发点是学习的动力和快速发展方向,有人的意思是‘你为什么要学习这种敌人的语言’。 ”。

她一上日语课,很快就被南京的人潮淹没了。 她有中国妈妈共同的烦恼:抱怨孩子压力太大,每天都做作业。 “像日本小学生一样,放学后要参加各种各样的社团活动,锻炼身体”自己的孩子和别人家的孩子发生矛盾,咬了对方,她拿着水果来家里道歉。

上日语课,只有和孩子用日语对话,才能发现她的日本人的特质。 她的中文阅读有点吃力,指导孩子做一年级数学应用题很吃力。 即使标题是“下一个是比10大的偶数”,她读了一次也有不擅长标题的时候。

三个孩子中,她最担心内向的老二。 有一次,在餐桌上,石川果林随便问了老二。 “学校里有人欺负你吗,你妈妈说‘小日本’‘日本鬼子’了吗? ”。 儿子的回答是:“只有我们班的老师经常说这样的话。 ”。

有些人不相信她自己的耳朵。 “真的吗? ”。 儿子笑着给了她肯定的答复。 她一瞬间呆呆地自言自语说:“我的肝脏啊。”

她意识到自己孩子体内的矛盾开始显现——既不是中国人也不是日本人——既是中国人又是日本人。

“当我的孩子问我历史的真相是什么时,我真的答不上来。 真相只能自己寻找”她说:“这是他们应该受到的压力。”

她希望孩子们今后去陌生的国家工作两年后再考虑这些问题。

年元旦,兔泽和广回了大阪一次。 这是他来中国24年后,第一次回家的“新年”,大阪以前人不多,也没有人穿和服过“新年”,所以感叹没有中国那么热闹。

他回家看日本的信息,特别是观察有关中国的言论。 个人认为“搞好中日关系,亚洲一定要团结”的意见很多。 “今后中日一定会越来越近。”

他看到大阪的地下道像创造了地下城市一样发达,想起了南京。 “南京新街口的世贸组织距离中央商业街直线距离只有100多米,但是从地下道上往下走,穿过去不就行了吗? ”。

但过了“年”,三天后他又回南京了。 他说他不能离开南京。

“人的存在是因为世界还需要他。 我还在南京。 说明这里有需要我的人。 ”。 在南京,他每天全天候开手机。 在南京的日本人有病需要推荐医生。 因为发生了纠纷,所以有必要进行调解。 另外,因为签证过期了,半夜打电话求助。

我至今还清楚地记得他到达南京的那一天——1993年3月10日。

坐了一夜的火车,他从南京站出来,看了一眼这个城市:蓝天白云,阳光映射在“金陵明珠”——玄武湖上。

他拿出地图,发现目的地在湖的另一边。 当时,连一句中文都不会的他,用日语在心中自嘲“难道我会游泳吗”。

标题:“日本女子在南京生活17年 3子女中两人入中国籍”

地址:http://www.aq2t.com/afhxw/19234.html